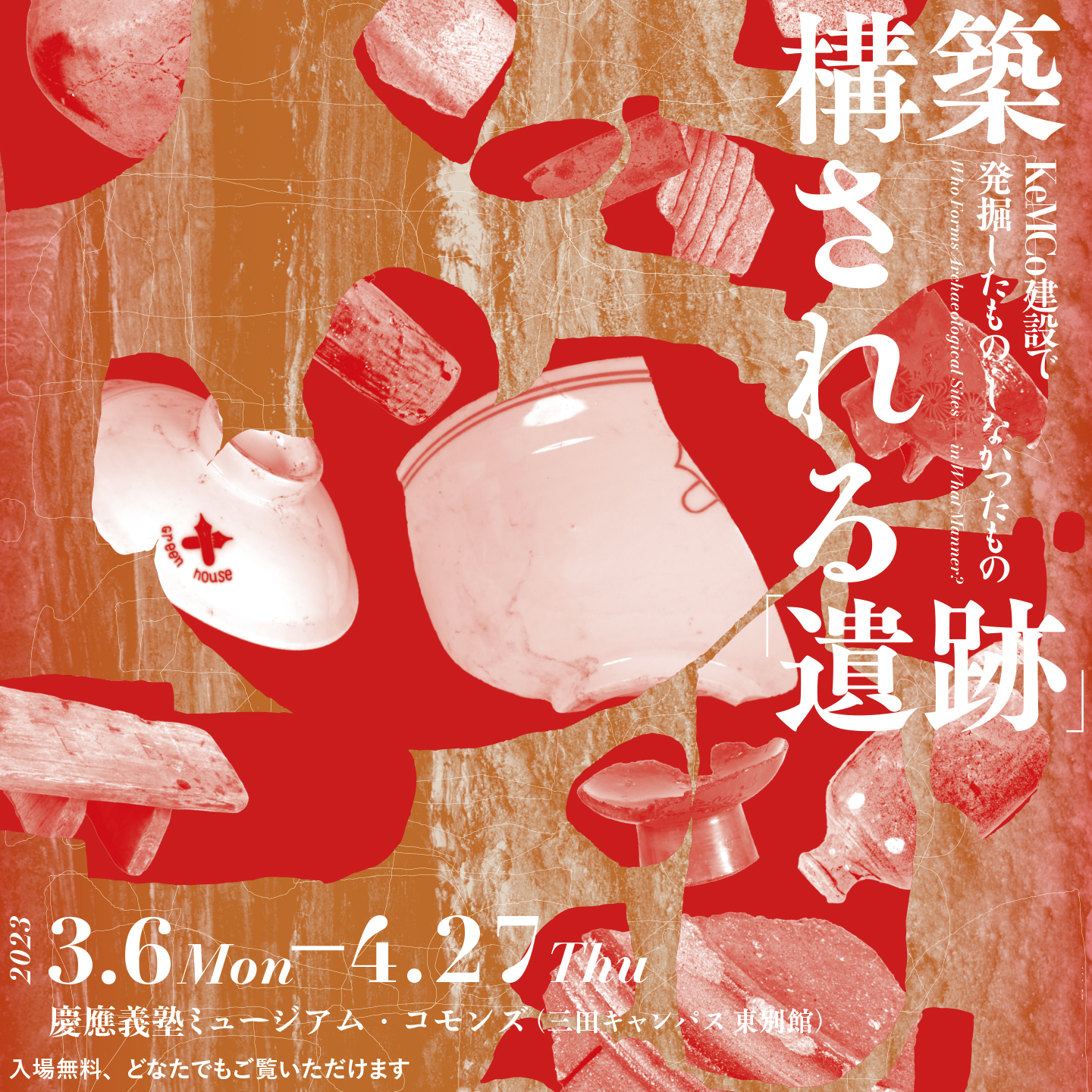

構築される「遺跡」:KeMCo建設で発掘したもの・しなかったもの

「遺跡」とはなんだろうか。一般には、歴史的過去に属する人々の活動の痕跡が存在する場所をいう。痕跡の多くは地中に埋もれている。だから、「遺跡」の内容を明らかにするには発掘が必要になる。

慶應義塾はミュージアム・コモンズ(KeMCo)の建設にあたり、この地に残る痕跡を対象とする発掘を行った。工事で失われる前にその記録と遺物を将来に残すためである。この発掘で私たちは縄文時代から江戸時代に至るさまざまな痕跡を見出し、多くの成果を得た。

一方、私たちはこの地に残る痕跡をすべて発掘したわけではない。例えば自然現象の痕跡、近代以降の痕跡は対象にしなかった。発掘は実のところ痕跡を選択する行為であり、「遺跡」とそこで語られる「歴史」はその選択により構築されるものでもある。

この展覧会では、選択によって得た成果とともに、選択しなかったものにも目を向ける。構築された枠組みをいったん外してみることで、「遺跡」と「歴史」のあり方を問い直す機会としたい。

日付

2023年3月6日(月)~4月27日(木)(土日祝休館)

11:00–18:00

特別開館|3月18日(土)、4月22日(土)

臨時休館|3月13日(月)、4月17日(月)場所

慶應義塾ミュージアム・コモンズ(三田キャンパス東別館)

対象

どなたでもご覧いただけます

費用

無料

お問い合わせ

展覧会構成

Room1 三田二丁目町屋跡遺跡の発掘成果

1.発掘のあらまし

2.地形の形成過程を調査する

3.弥生時代~古墳時代:道が集落をつくる

4.古代~中世:人とモノが行き交う

5.近世:垣間見える町屋の暮らし

Room2 構築される「遺跡」

6.KeMCoで発掘したもの・しなかったもの

7.日吉キャンパスで発掘したもの・しなかったもの

8.三田山上は「遺跡」なのか

9.三田キャンパスで過去の痕跡を探す

主な出品資料:

1.高坏形土器(弥生時代後期・2~3世紀):東海西部の土器の特徴が見られる。

2.円面硯(奈良時代・8世紀):文書行政の証拠。荏原郡内初の出土例。

3.渥美産・常滑産陶器(鎌倉時代・12~13世紀):一般的な村落からはあまり出土しない大甕と三筋壺。

4.漆器(江戸時代・17世紀):大名屋敷の廃棄物。町屋では近隣の大名屋敷から廃棄物を受け入れることがあった。

5.「三田二町…」銘瓶(江戸時代・18世紀〜19世紀):調査地点である「三田二丁目」で使用されたことが明らかな瓶。

6.「うちた」銘徳利(江戸時代・18~19世紀):この地が内田屋という酒屋だったことをうかがわせる。

7.日吉の学食食器(戦中~戦後):慶應義塾史的観点からみた重要資料。日吉キャンパス構内の遺跡から出土した。

撮影:村松桂(株式会社カロワークス)

関連プログラム

1.プロジェクト|Mita Intercept_(山田健二)[展示](東別館1Fエントランスホール)

慶應義塾ミュージアム・コモンズ建設前に発掘された遺跡を市民と学生が混交する架空の入会地として、美術家山田健二により制作されたパブリック・アート「Mita Intercept_」。そのプロジェクトスペースで行われた遺物を現代にリアクティベートする為のワークショップの記録を、開かれた発掘を継続する為の映像インスタレーションとして公開します。

2.考古学と現代美術をめぐるミニトーク【終了】

安藤広道(慶應義塾大学文学部教授)× 山田健二(美術家)

日時:2023年4月14日(金) 19:00–20:30

会場:慶應義塾大学 三田キャンパス G-Lab(東館6階)

どなたでもご参加いただけます(入場無料、事前予約制)

詳細・アーカイブ動画はこちら

3.ギャラリートーク

展覧会企画者およびスタッフによるギャラリートークを行います。

各回で内容が異なります。ぜひ、ご参加ください。

・4/10(月)13:00-14:00【終了】

安藤広道(民族学考古学研究室 教授)

・4/24(月)13:00-14:00 [弥生〜中世編]【終了】

安藤広道(民族学考古研究室 教授)

・4/24(月)15:00-16:00 [江戸編]【終了】

岩浪雛子(民族学考古学研究室 博士課程)

どなたでもご参加いただけます。先着順(定員目安:25名程度)。

集合場所:慶應義塾ミュージアム・コモンズ(三田キャンパス東別館)1階エントランス

※観覧スペースが非常に限られておりますので、荷物は最小限でお願いいたします。

4.ワークショップ【終了】

遺跡構築系ロールプレイング・ワークショップ

「新米発掘員が発掘したもの、選んだもの」

日時:2023年4月21日(金)19:00–20:30

集合場所:慶應義塾ミュージアム・コモンズ(三田キャンパス東別館)1階エントランス・ホール

対象:どなたでもご参加いただけます

人数:15人程度(申込先着順、下記フォームよりお申し込みください)【満員につき受付終了】

みなさんは土の中にあるものといえば何が思いつきますか?虫、木の根っこ、水道管、家の基礎、動物の骨…発掘調査はそんなたくさんのものが眠っている土を掘り返す作業です。

しかし、土から掘り出されたもの全てが文化財—「遺物」とされるわけではありません。その選択は誰が、何に則って行っているのでしょうか。

本ワークショップでは、みなさんに新米発掘調査員となって発掘現場で生じる選択を体験していただきます。イマジナリーな現場に出動だ!

※本ワークショップでは本物の遺物に触っていただく機会がございます。実際に土を掘る作業はございませんので、ご承知おきください。

5.「痕跡と自分のあいだ」WS:作品を前に語り合う会【終了】

KeMCo 1 階で特別展示している山田健二氏のパブリックアート「MITA Intercept_」を前に、ワークショップ参加者と作家が、作品やワークショップの内容、展覧会の感想などを語り合うイベントです。

ご自由に見学もしていただけますので、ぜひお越しください。

日時:2023年4月22日(土)14:30開始(1時間程度を予定)

場所:慶應義塾ミュージアム・コモンズ(三田キャンパス東別館)1階エントランス・ホール(「MITA Intercept_」作品前)

KeMCo StudI/O特別開室日

KeMCo StudI/Oは、本展会期中、以下の日程で特別開室いたします。大山エンリコイサム氏の《FFIGURATI #314》をご覧いただけるほか、KeMCo StudI/Oの設備や活動を紹介いたします。

3月18日(土)、4月22日(土)(特別開館日)

※開室日時は変更になる可能性がありますのでご注意ください。変更がある場合はこちらのウェブサイトまたはSNSにて告知いたします。

主催:慶應義塾ミュージアム・コモンズ、慶應義塾大学民族学考古学研究室

協力:トキオ文化財株式会社