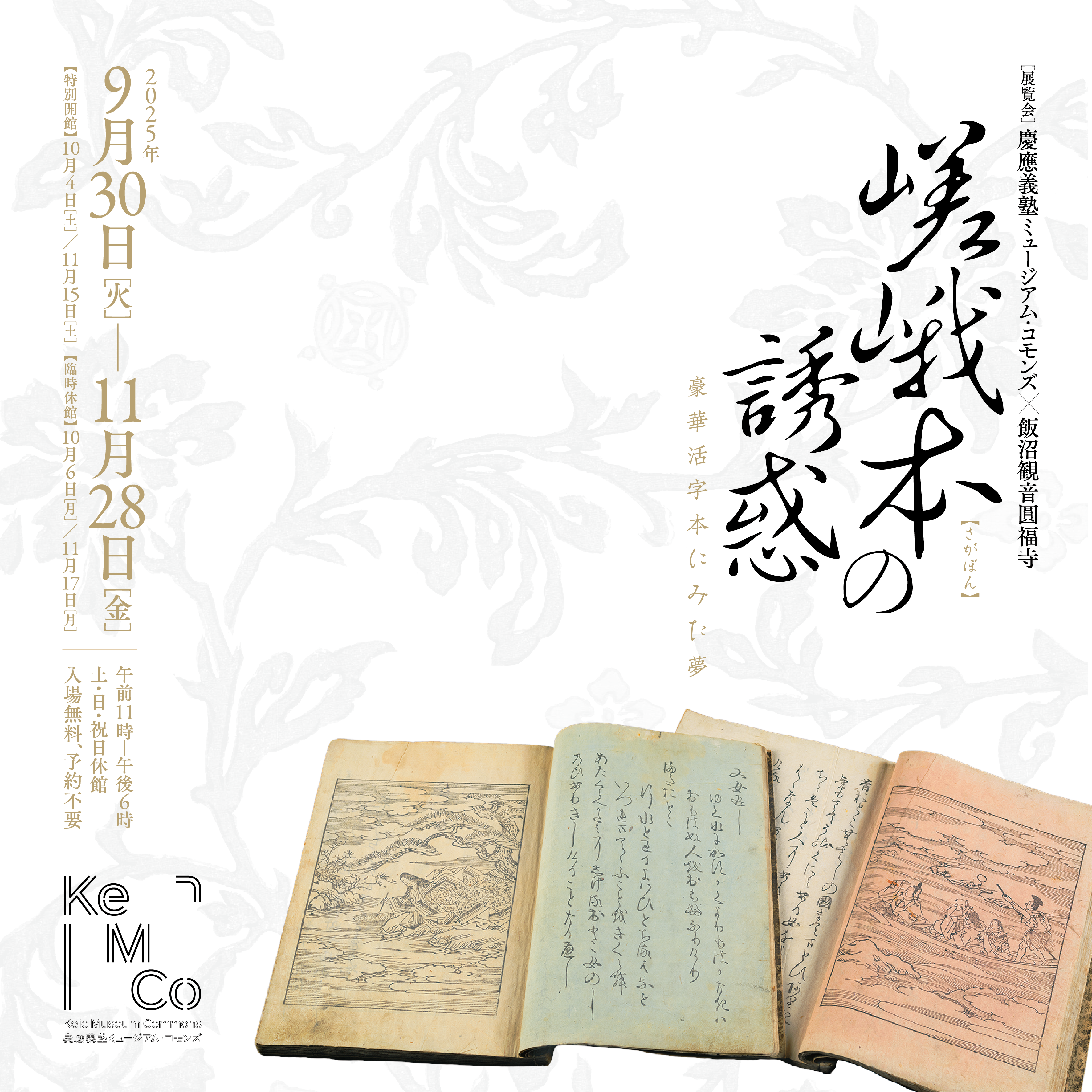

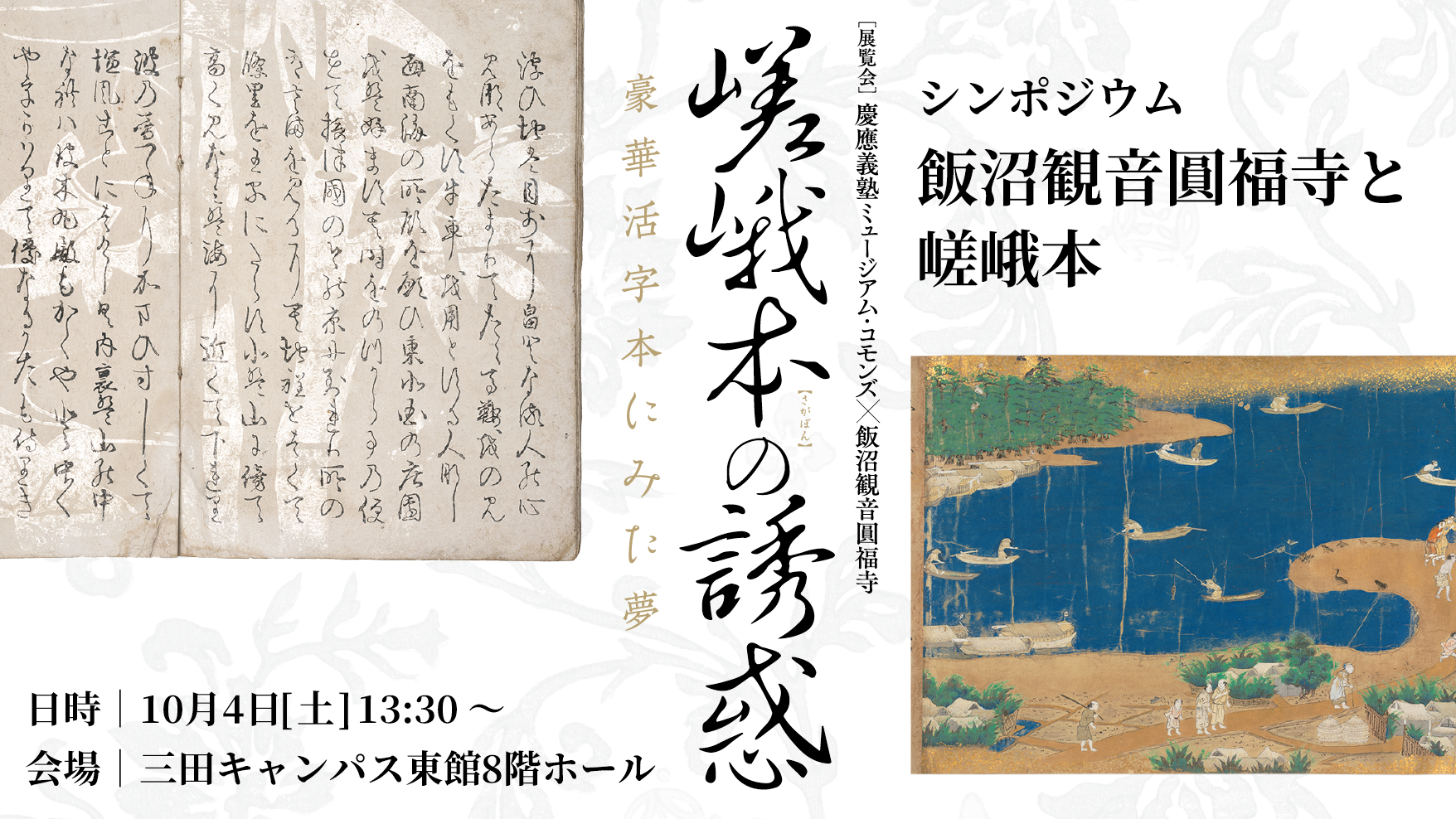

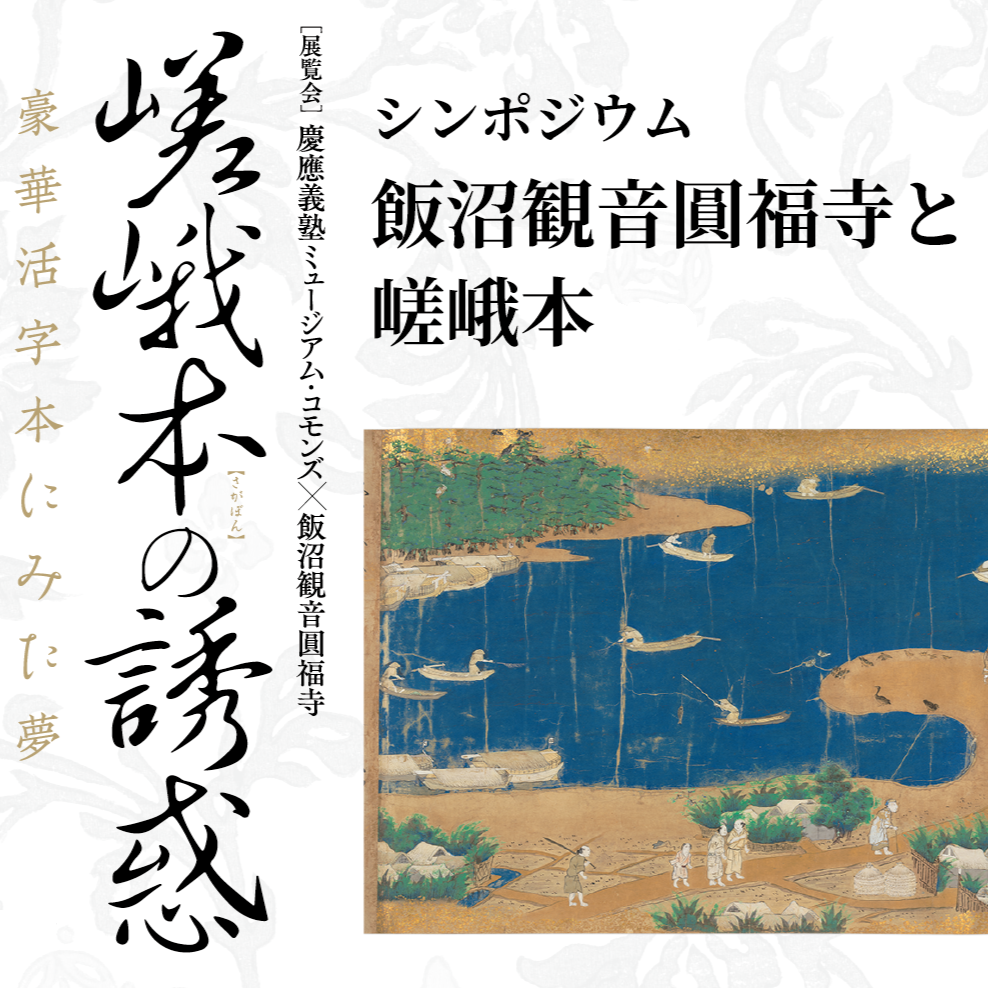

シンポジウム「飯沼観音圓福寺と嵯峨本」

KeMCoでは、展覧会「慶應義塾ミュージアム・コモンズ×飯沼観音圓福寺 嵯峨本の誘惑:豪華活字本にみた夢  」関連イベントとして、シンポジウム「飯沼観音圓福寺と嵯峨本」を開催します。

」関連イベントとして、シンポジウム「飯沼観音圓福寺と嵯峨本」を開催します。

皆様ぜひご参加ください。

日付

2025年10月4日(土)13:30 ~17:00

場所

三田キャンパス東館8階ホール

対象

どなたでもご参加いただけます(要予約)

9月4日(木)正午よりPeatixにてお申し込み受付を開始します。

【終了】

こちらからお申し込みください。※キャンセルをご希望の方はPeatix(申し込みサイト)よりキャンセルの処理を行ってください

費用

無料

お問い合わせ

アーカイヴ公開

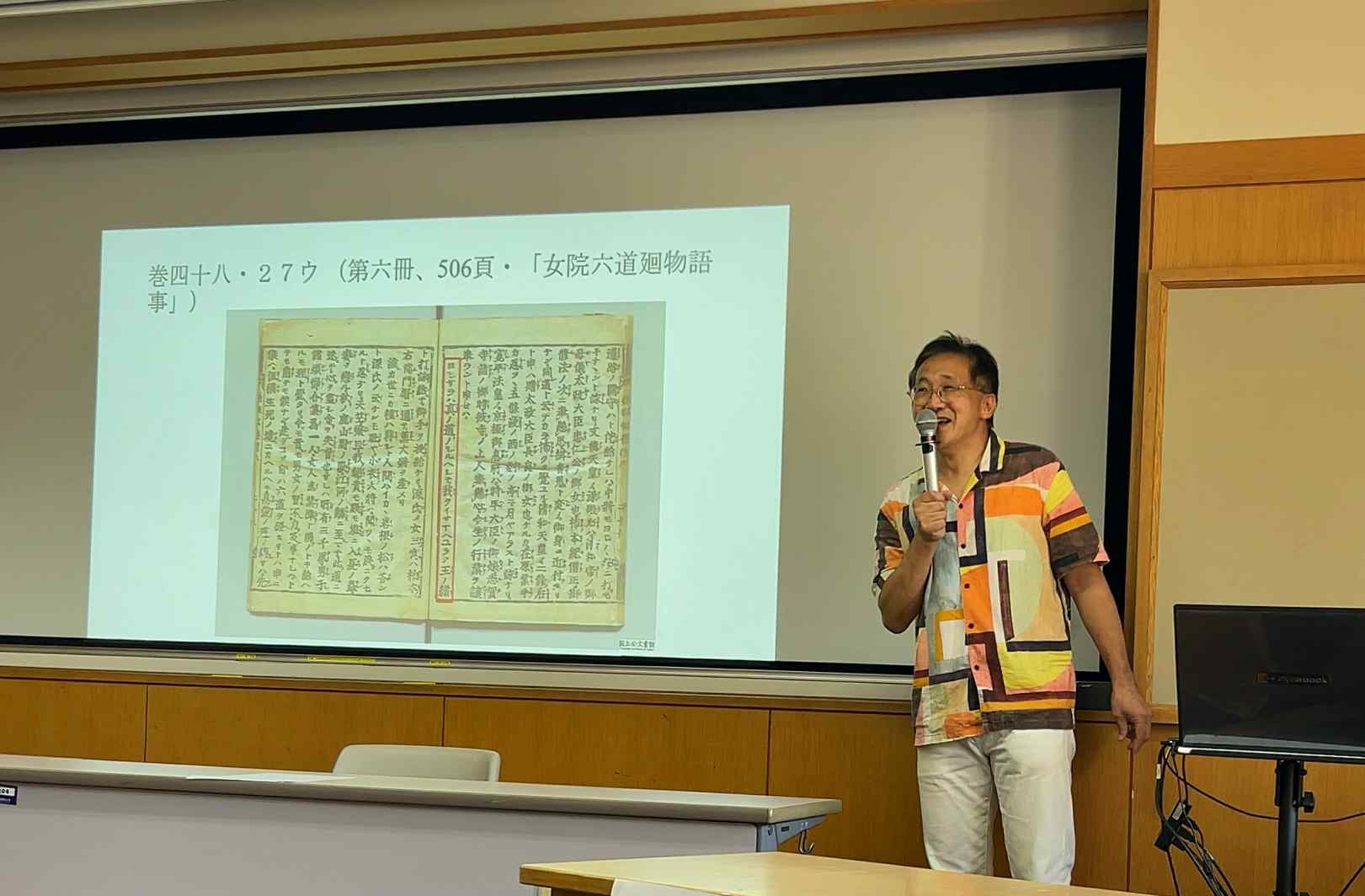

シンポジウムのもようは以下よりご覧いただけます。

前編

後編

登壇者

平幡照正 飯沼山 圓福寺 飯沼観音 住職

千葉県銚子市生まれ。1983年高野山西南院に入寺。1986年高野山寳壽院(専修学院)で真言密教を学ぶ。1987年圓福寺住職 平幡照政の指示に従い、宗教法人 圓福寺、学校法人 飯沼学園等法務に勤める。

寺に伝わる文化財や書物を活用し、銚子の歴史や文化に興味を持っていただき、一人でも多くの方にその魅力や銚子のすばらしさを伝えるために日々努力しています。

高木浩明 近畿大学文芸学部 非常勤講師

16世紀末に、ヨーロッパと朝鮮から伝来した活字印刷技術は、中世までの写本を主とした古典や学問の享受の在り方に、大きな変革をもたらしました。

こうした時代の新たな潮流を受けて、日本で新たに刊行されるようになったのが、主に木製の活字を用いて印刷された「古活字版」です。

私は今、日本国内の所蔵機関に所蔵される古活字版の悉皆調査を行い、古活字版を通して、中近世移行期の学問•学芸•出版の実態と背景、人的ネットワークをより明確なものにしようと目論んでいます。主著『中近世移行期の文化と古活字版』(勉誠出版、2020年)。

小秋元段 法政大学文学部日本文学科 教授

小学生のころ、ガリ版に輪転機でプリントを制作して配付する担任の先生の特権に憧れたことはないでしょうか。それが理想科学工業株式会社の「プリントゴッコ」の発売により、小学生でも安価で自在に印刷ができるようになりました。そのときの感動を覚えている方であれば、近世初頭に古活字版の印刷技法に接したときの当時の知識人たちの感動は理解できるはずです。小著『増補 太平記と古活字版の時代』(新典社、2018年)は、五十川了庵という人物がいかにして古活字版の技術を用い、『太平記』を刊行したかを追ったものです。

佐々木孝浩 慶應義塾大学附属研究所斯道文庫 教授

慶應義塾大学附属研究所斯道文庫教授。専門は日本の書物史で、MOOCのFutureLearnで日本の書物と紙の2コース”Japanese Culture Through Rare Books” と “The Art of Washi Paper in Japanese Rare Books”のリード・エデュケーターを務めている。

開会挨拶:池谷のぞみ(慶應義塾ミュージアム・コモンズ 機構長)

ファシリテーター:本間友(慶應義塾ミュージアム・コモンズ 準教授)

司会:小松百華(慶應義塾ミュージアム・コモンズ 学芸員)

講演タイトル

平幡照正(飯沼山 圓福寺 飯沼観音 住職)/「関所を越えた本たち」

高木浩明(近畿大学文芸学部 非常勤講師)/「嵯峨本周辺の写本群」

小秋元段(法政大学文学部日本文学科 教授)/「嵯峨本における活字の運用―十行本『方丈記』、嵯峨本『徒然草』を中心に―」

佐々木孝浩(慶應義塾大学附属研究所斯道文庫 教授)/「嵯峨本の挑戦―角倉素庵が目指したこと―」